人文與社會科學研究院依托快速發展的人文社會科學學院,經世致用,人文化成,遵照“面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求”的建設目標,以實證社會科學研究所、哲學與文化研究所、文學與影視傳播研究所、藝術創意與文化產業研究所等四個研究所為平臺,研究解決社會發展中的重要社會、思想、文學、文化、心理和藝術問題,探索學術前沿,踐行學科融合,推進智庫建設及成果轉化,為創造人民美好生活提供思想、精神和文化支撐。

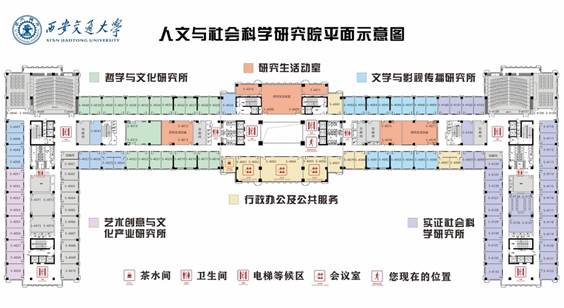

研究院位于創新港涵英樓(5號巨構)4層,總建筑面積0.6萬平方米。

研究院定位及架構

人文與社會科學研究院是集科學研究、學生培養和社會服務于一體的跨學科、綜合性學術機構,將聚焦學科建設,緊跟國際學術前沿、緊密圍繞國家重大需求和國民經濟主戰場,研究解決社會轉型中的關鍵社會、思想、文化等問題,發揮智庫作用,為中央、地方政府和企事業單位提供相關決策咨詢、政策建議。

研究院負責人信息:

下設四個研究所:

1. 實證社會科學研究所

研究方向:

在社會學、經濟學、公共管理學科交叉的背景下,開展具有中國特色的關系社會學理論和實證研究,開展轉型經濟中經濟與社會關系、社會分層流動、社會分化與整合研究。關系社會學的目標定位為國際前沿學術研究、全國首創、世界一流;轉型社會及社會治理諸問題的研究,目標定位是國家發展的重大理論和實踐問題研究,研究水平、綜合實力、研究成果全國前列。社會心理學目標定位是將社會心理學科建設成為西部最高、國內知名的學科,重點方向為:道德心理學;網絡與健康心理學。

研究所位置:

涵英樓4層:5-4089至5-4091、5-4100至5-4104、5-4110至5-4137房間

研究所負責人信息:

2. 哲學與文化研究所

研究方向:

哲學與文化研究所擁有本、碩、博、博士后流動站建制完備的人才培養體系,擁有哲學一級學科博士學位授權點,在哲學基礎理論、信息哲學、身體哲學等方面形成了較強的研究方向優勢。哲學與文化研究所的目標是第一,積極探索哲學學科科研成果轉化機制,逐步建設與申報省級和國家級哲學智庫基地;第二,借助創新港的推動作用,依托人文與社會科學研究院平臺大力推進哲學學科發展,最終把哲學學科建成國家重點一級學科。

研究所位置:

涵英樓4層:5-4014至5-4023、5-4029至5-4040房間

研究所負責人信息:

3. 文學與影視傳播研究所

研究方向:

文學與影視傳播研究所是集學術研究、人才培養和科研成果轉化于一體的研究與教學機構。本所力求弘揚交大人文傳統,立足于中國傳統文化,致力于具有創新性和國際性的學術研究,注重人文學科內部以及人文學科與自然科學的跨學科交流,注重傳統文化的轉化和當代文化產業的研究與實踐,以產業與社會服務為模式,結合專業實踐性強的學科特色,實現“產學研” 聯動。

研究所位置:

涵英樓4層:5-4081至5-4086、5-4092至5-4099房間

研究所負責人信息:

4. 藝術創意與文化產業研究所

研究方向:

以人文學院藝術系為教學科研基礎,以聯合設計學院為依托,建立以與米蘭理工大學的合作關系為主,納入其他國際知名高校的“一對多”國際合作模式。為教學及科研帶來創新。以前沿產業與社會服務為模式,結合專業基礎厚、強實踐的學科特色,實現“產學研” 聯動。

研究所位置:

涵英樓4層:5-4051至5-4059房間

研究所負責人信息:

發展目標

1.短期目標2020年

社會學建成國內一流學科,其他學科擬建特色鮮明的國內知名學科。

2.中期目標2025年

哲學建成國內知名學科,其他學科建成具有交大特色的學科。

3.長期目標2035年

社會學建成國際有影響力的學科,哲學建成國內一流學科,其他學科建成國內知名學科。

整合優勢,成果豐碩

人文與社會科學研究院整合雄厚師資科研力量,圍繞人文社會科學基礎理論前沿問題展開研究,積極探索人文社會學科發展規律與成果轉化機制,注重人文學科與自然學科的跨學科交叉融合,取得了豐碩的科研成果。自 2012 年以來,承擔科研項目 783 項,科研到款7983 萬元。其中,國家級重大攻關項目 4 項、國家社會科學基金十九大專項 1 項、國家社會科學基金重點項目 8 項、國家社會科學基金面上項目 76 項、國家藝術基金 1 項、國家自然科學基金 11 項、教育部人文社會科學研究項目 31 項、陜西省哲學社會科學基金 76項 。 刊 載 于 CSSCI 以 上 學 術 期 刊 的 論 文 1232 篇 , 其 中SSCI、SCI、A&HCI 和權威期刊 793 篇,CSSCI 期刊論文 968 篇;出版學術專著、教材 243 部。

2012年-2019年國家級科研項目

| |

項目名稱 |

項目類型 |

項目負責人 |

年度 |

基于多科學理解的社會網絡分析模型研究 |

國家社科基金重大項目 |

邊燕杰 |

2013 |

信息哲學的歷史、現狀與未來 |

國家社科基金重大項目 |

鄔焜 |

2018 |

“一帶一路”背景下國際移民流入的模式與空間特征研究 |

國家社科基金重大項目 |

梁在 |

2018 |

改革開放40年來大眾媒介與社會思潮傳播研究 |

教育部重大攻關項目 |

李明德 |

2018 |

中國現代小品散文流變研究及理論與作品文獻輯佚整理 |

國家社科基金重點項目 |

裴春芳 |

2019 |

實現更充分更高質量就業的機制與對策研究 |

國家社科基金十九大專項項目 |

張順 |

2018 |

百年中國文學傳播史的書寫問題研究 |

國家社科基金重點項目 |

妥建清 |

2018 |

明代小說與宗教世俗化生態研究 |

國家社科基金重點項目 |

劉彥彥 |

2017 |

擴大利益交匯點與凝聚社會共識研究——新時期的社會信任構建 |

國家社科基金重點項目 |

趙文龍 |

2014 |

信息哲學的基礎理論研究 |

國家社科基金重點項目 |

鄔焜 |

2013 |

文藝創作堅持以人民為中心的導向問題研究:理論、實踐與經驗 |

國家社科基金重點項目 |

焦垣生 |

2012 |

全面二孩政策背景下城市女性職業流動研究 |

國家社科基金項目 |

童梅 |

2019 |

社區心理健康服務的可及性及公平性研究 |

國家社科基金項目 |

錢玉燕 |

2019 |

比較文學視野下李漁作品的英譯研究 |

國家社科基金項目 |

魏琛琳 |

2019 |

漢語介詞演化模式、動因及其多樣化后果研究 |

國家社科基金項目 |

馬梅玉 |

2019 |

《周易》之中華文化精髓國際化傳播話語研究 |

國家社科基金項目 |

周利明 |

2019 |

北方王門后學研究 |

國家社科基金項目 |

鐘治國 |

2019 |

企業雙層網絡嵌入性對技術創新的影響機理研究 |

國家自科基金項目 |

楊張博 |

2019 |

抗逆力視角下西部留守兒童社會工作本土化干預模式研究 |

國家社科基金項目 |

彭瑾 |

2018 |

基于行動研究的流動兒童社交媒體使用與城市融入研究 |

國家社科基金項目 |

黃蓉 |

2018 |

漢賦紀事文獻傳播與敘事結構研究 |

國家社科基金項目 |

劉祥 |

2018 |

理學視域下的元代《春秋》學研究 |

國家社科基金項目 |

劉俊 |

2018 |

關系整全論及其實踐探究 |

國家社科基金項目 |

劉軍 |

2018 |

政務新媒體運行績效的影響機制與改進策略研究 |

國家社科基金項目 |

劉煥 |

2018 |

大數據可視化藝術人才培養 |

國家藝術基金 |

陳積銀 |

2018 |

科學知識的分配正義問題研究 |

國家社科基金項目 |

白惠仁 |

2017 |

絲綢之路文化精神及其在“一帶一路”戰略中的作用研究 |

國家社科基金項目 |

楊琳 |

2017 |

政務新媒體對青年群體的政治影響研究 |

國家社科基金項目 |

陳強 |

2017 |

社會整合視野下高校學生同伴網絡的形成、演化與影響研究 |

國家社科基金項目 |

程誠 |

2017 |

宋代詞臣文化與文學研究 |

國家社科基金項目 |

許浩然 |

2017 |

當代科幻文學中的人類命運與中國故事研究 |

國家社科基金項目 |

王瑤 |

2017 |

信息時代的現實與虛擬 |

國家社科基金項目 |

王偉 |

2017 |

實驗誘發的益處發現對乳腺癌患者預后影響的心理和生理機制研究 |

國家自科基金項目 |

王瑜萍 |

2017 |

公共空間生產與城市社區公共性建構研究 |

國家社科基金項目 |

楊建科 |

2016 |

西部高校青年教師工作生活質量及流動意愿研究 |

國家社科基金項目 |

朱曉文 |

2016 |

復雜環境下明清時期磚石結構古建筑信息可視化關鍵技術研究 |

國家自科基金項目 |

蔣維樂 |

2016 |

網絡社交媒體對青少年自我認同影響的心理與行為模型研究 |

國家社科基金項目 |

倪曉莉 |

2015 |

兩戴《禮記》工夫論與教化論研究 |

國家社科基金項目 |

龔建平 |

2015 |

身體哲學視域中的中西體育思想比較研究 |

國家社科基金項目 |

張再林 |

2015 |

手機依賴對青少年社會化的影響及對策研究 |

國家社科基金項目 |

黨靜萍 |

2015 |

復雜環境下磚石結構古建筑的多層級信息提取、處理若干基礎理論及關鍵技術研究 |

國家自科基金項目 |

蔣維樂 |

2015 |

社會階層分化與分配公平感研究 |

國家社科基金項目 |

李黎明 |

2014 |

“微時代”網絡集體行動的發生演化機制研究 |

國家社科基金項目 |

楊江華 |

2014 |

社會化媒體與政治生態協同發展研究 |

國家社科基金項目 |

李明德 |

2014 |

我國民族因素突發事件中的輿論博弈機制及應急管理對策研究 |

國家社科基金項目 |

吳鋒 |

2014 |

馬克思社會結構思想研究 |

國家社科基金項目 |

馬文保 |

2014 |

中國自然保護區旅游可持續發展能力評估測算方法研究 |

國家自科基金項目 |

盧春天 |

2014 |

農民工的社會融合與心理健康研究 |

國家社科基金項目 |

悅中山 |

2013 |

中國城鄉居民環境意識的比較研究 |

國家社科基金項目 |

盧春天 |

2013 |

儒家經典《春秋左傳》的英譯及域外左傳學研究 |

國家社科基金項目 |

羅軍鳳 |

2012 |

頹廢審美風格與晚明中國現代性研究 |

國家社科基金項目 |

妥建清 |

2012 |

媒體不良信息對青少年影響的社會心理研究 |

國家社科基金項目 |

王渭玲 |

2012 |

現代科學革命、信息哲學與辯證唯物主義新形態研究 |

國家社科基金項目 |

鄔焜 |

2012 |

產業更新背景下的就業與職業流動 |

國家社科基金項目 |

張順 |

2012 |

博采眾長,爭創一流。人文與社會科學研究院銳意進取、海納英才,以領軍學者、講座教授、教育部新世紀優秀人才、青年拔尖人才等骨干科研力量組成人才隊伍,重建設、強隊伍、補短板,努力“開創人人皆可成才、人人盡展其才的生動局面”,助力人文與社會科學學科的“雙一流”建設與綜合性的“雙一流”人才培養。

合作方式:

辦公電話:+86-029-88968281

e-mail:rwbg@mail.xjtu.edu.cn