西安交通大學人居環境與建筑工程研究院以人居環境科學理念為指引,聚焦國家和地區城鎮化發展過程中工業化����、信息化��、綠色化等核心需求,依托建筑學�、土木工程����、環境科學與工程三個一級學科�,廣泛開展多學科交叉合作����,探索人與居住環境之間的科學構成關系,形成具有地域特色的一流研究平臺和研究團隊����,承擔國家和地方重點科研和工程項目����,取得高水平研究成果����。

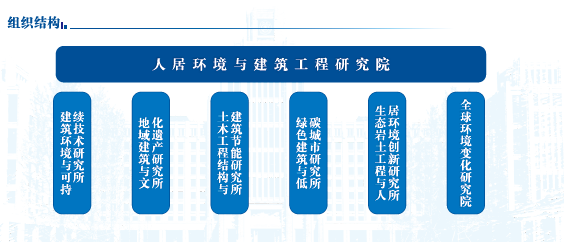

研究院擁有全球環境變化研究院、陜西省污染物減排工程技術研究中心�、陜西省建筑環境與能源工程技術研究中心����、陜西省能源環境與建筑節能工程技術研究中心等重點科研平臺����,建立了多個具有明確研究方向和高水平研究隊伍的研究所。研究院現有高級職稱67人��,擁有各類特聘教授10余人��,形成了高水平的研究團隊����。

人居環境與建筑工程研究院堅持高起點��、有特色�、學科交叉理念��,重視“一帶一路”建設和西部大開發中的資源可持續利用����、環境保護以及區域人居環境研究中的綜合集成問題��,依托現有科研力量和研究成果�,以交大西部創新港科研平臺建設為契機����,以研究院科研辦公樓建設項目為依托,開展綠色低能耗建筑技術及標準集成示范研究��,目標是將研究院的辦公建筑打造成具有鮮明西部地理氣候特征的綠色節能建筑范例��,并成為研究院的研究對象和研究平臺��,發展具有鮮明特色西安交大人居環境科學。以研究平臺建設為依托��,重點發展“建筑節能與綠色建”��、“建筑環境與城鄉規劃 ”�、“城市基礎設施建設與巖土工程強度理論”等學科方向��,重點開展城市人居環境質量評估����、管控機制與區域可持續發展��、人居環境的生態設計及其理論�、建筑節能與室內空氣品質技術及理論��、城市基礎設施建設與巖土工程強度理論�、新材料與新型結構體系�、遺址與文物保護規劃及預防性保護技術、面向人居環境研究的信息化技術及決策方法等方向的研究工作,形成國內一流的研究團隊和研究成果�,服務國家和地方城鎮化建設發展�。

以國際地球化學協會會士�、特聘教授程海領導的研究團隊,以“同位素實驗室”為主要依托,利用U-系��、穩定同位素��、微量元素以及其它載體等氣候與環境示蹤技術和方法����,改進和發展高精度的U-Th和U-Pb定年方法����,發展水和碳酸鹽三氧同位素和流體包裹體測試分析技術;重建高分辨的亞洲季風和西風帶的氣候變化歷史;綜合集成和研究過去65萬年不同時間尺度的自然環境變化歷史和氣候事件;結合氣候模擬和現代資料分析��,探討我國氣候與環境變化的特征�、機制、內在聯系及其與全球變化的關系�;為預測氣候與環境系統的變化提供科學依據����。在我國氣候與環境變化的歷史�、規律與預測方向形成國際一流水平的研究團隊和研究成果,引領學科發展前沿����。

在霧霾與大氣污染監測����、分析及控制技術方向�,重點開展霧霾成因、來源及預警研究��,解決灰霾天氣中高濃度氣溶膠對關中地區天氣及氣候的影響�、氣溶膠對我國強降水的影響等重點科學問題;開展區域及全球季風-干旱環境氣候系統數值模擬研究�,建立用于高精度大氣模式的先進數值方法��,解決過去千年氣候演變的機制,特別是自然因素和人為因素的相對貢獻的區分重點科學問題����。

在生態環境變化監測��、模擬與修復方向��,重點開展全球環境變化與水資源可持續利用研究����,解決變化環境下陸地生態水文過程演變特征及其驅動力、陸相生態水文過程變化對河流水環境的影響及其作用機理等科學問題��,建立農業適應氣候變化的對策����;開展全球環境變化監測與生態修復關鍵技術研究,解決環境大數據融合和挖掘技術��、生態環境動態監測與安全評價�、自然突變和人類活動影響下各類生態系統的恢復、重建����、協調與發展等重大科學問題����,確定生態系統生產力可持續發展措施����,建立相應的評價指標體系。

人居環境與建筑工程研究院重視開展國際交流��,與新加坡國立大學����、南洋理工大學、日本北九州市立大學��、意大利米蘭理工大學、香港城市大學等研究機構建立了長期的合作關系����,在科學研究和人才培養方面開展了卓有成效的工作,并將繼續圍繞人居環境科學方向擴大對外交流與合作��,提升研究院發展的國際視野和國際影響力����。

人居環境與建筑工程研究院重視與國內研究機構和企業的合作與交流,共建研究平臺�,圍繞國家和地方在城鎮建設中的綠色化����、工業化和信息化需求����,以研究院示范樓建設為依托,與科研機構����、設計院和企業在技術研發����、標準編制��、工程示范等方面開展廣泛合作和交流����。

人居環境與建筑工程研究院誠邀國內相關領域科研院所�、企事業單位和專家學者共同參與研究院的建設和發展!